《蛟龙行动》:深海“太空歌剧”与知觉的后勤学

作者:公用信息添加编辑时间:2025-06-19 15:32浏览次数:

摘要:电影《蛟龙行动》是林超贤“行动”系列的新作,在近未来的虚构情境中,采用“太空歌剧”式的双线叙事描绘了一场深海战争。影片通过全景式细节和信息超载的策略将潜艇作战呈现为一种系统奇观,并以声呐探测为中心,凸显了现代战争中围绕可见性的博弈。为了阻止名为“恒星计划”的阴谋,影片勾勒了一场拯救世界的“拆弹行动”,进行远程较量的潜艇部队和负责近身搏斗的蛟龙小队相互配合,展现了通过集体的智慧和勇气确保成功的中国式英雄形象。

关键词:林超贤 核潜艇 太空歌剧 知觉的后勤学 中国式英雄

《蛟龙行动》是林超贤执导的“行动”系列的新作。与该系列的前两部作品一样,影片讲述了中国武装力量在执行跨国任务的过程中履行使命、守卫和平的英雄故事。“行动”系列的一个突出特点是拓展了“中国故事”的讲述空间,原先中国电影里较少描绘的周边国家、亚太地区的热点区域在和中国/中国人的连接互动中,成了故事发生的场域。如果说讲述在“金三角”跨境缉毒执法的《湄公河行动》描绘的是在中国周边发生、蔓延的社会问题,取材于也门武装撤侨的《红海行动》关注的是全球化时代频发的侨民危机,《蛟龙行动》的最大不同则是故事并非基于已经发生或正在发生的现实情境。尽管影片的情节和人物与《红海行动》有着承接关系,对核潜艇等大国重器的展示也颇为写实逼真,但整体故事都发生在虚构的“未来,某日”。

这种进一步的“脱实向虚”,既源于系列电影需要不断加码升级的内在要求,也是由于电影选择取材于海军这一特殊兵种而面临的困境。相比易于“大展拳脚”的陆地,深海是一个更难影像化的作战空间,在限定空间中各司其职的潜艇部队也难以展现足够的动作性。而《蛟龙行动》则通过一种深海“太空歌剧”的方式,化限制为优势,创造了军事大片的新可能,更新了“行动”系列塑造的“中国式英雄”形象。

系统奇观与深海“太空歌剧”

作为商业大片,电影首先需要创造和展示前所未有的奇观,让观众见所未见。作为春节档制作成本最高的影片之一,《蛟龙行动》无疑代表着中国电影工业水平的又一高度。如果说《流浪地球》做到了影像上的“可上九天揽月”,《蛟龙行动》则实现了“可下五洋捉鳖”。然而,不同于《流浪地球2》里令人震撼的太空电梯,《蛟龙行动》中让观众“大开眼界”的并非突出的单点奇观,而是贯穿所有细节的整体的、系统的奇观构造。

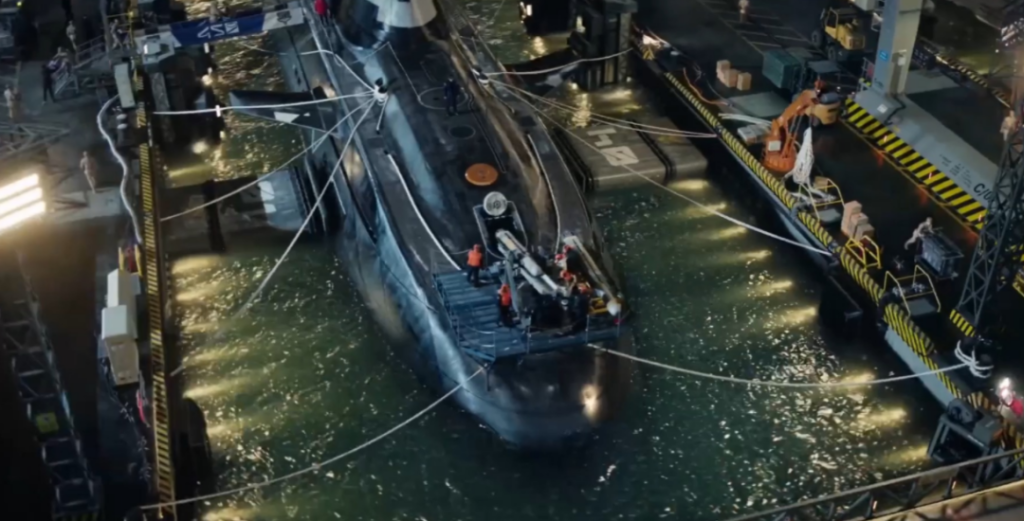

为了满足拍摄需求,剧组按照同等比例搭建了4艘潜艇,通过全景式的内部空间呈现,让观众感受到潜艇不仅是一种军事设施,更是一个高度协作的生态系统。例如,在对核潜艇“龙鲸号”的初始展示中,影片就以负责绿化的“小树苗”作为视点人物,用长镜头串联起了不同舱室,展示了极度复杂又彼此联系的作战和生活区域。在对指挥舱、反制武器舱、核反应堆舱、输送艇存放舱、机电舱到厨房、宿舍和装备库的巡览中,影片强化了从“蓝鲨号”战斗开始进行的细节积累和由此产生的宏大感,各种技术和军事术语、每个舱室的独特音效,以及不断变化的战术地图,共同构建了一个超高密度的信息场。这种信息超载的策略,既满足了军迷的期待,也通过“听不懂”的真实感,让观众得以沉浸式地体验奇观,领略深海战场的复杂性。

换句话说,《蛟龙行动》的主要奇观都是为了让观众理解“同呼一口气,百人一杆枪”的潜艇兵,他们是作为整体和敌人展开远距离的较量,决胜于刹那之间。然而,为了满足军事动作片的类型惯例,影片还是需要每个人都堪称超级英雄的蛟龙小队,承担枪战和打斗的重任。片名字幕出现前,在蛟龙小队和雇佣兵之间展开的序幕战斗中便有一处为蛟龙小队单独设计的奇观场面,让他们使用颇具科幻色彩的喷气式装备飞行到达钻井平台。

为了不让这两种不同的奇观相互干扰,导演林超贤找到的解决方案是将负责突击的蛟龙小队和藏于九渊的潜艇部队以相对独立的方式连接在一起,采取类似“太空歌剧”的叙事模式。“太空歌剧”是一种以太空冒险为背景,充满浪漫主义色彩、宏大叙事和戏剧性冲突的科幻亚类型,经常利用母舰和派出舰艇形成双线的叙事结构。母舰作为战略中心,负责整体的决策和信息流通,是“指挥部”与“心脏”;派出舰艇则通常被视为故事中的“行动线”,执行具体任务、探索未知空间乃至和敌对势力战斗。《蛟龙行动》中“龙鲸号”是母舰,蛟龙小队则乘坐输送艇执行派出任务。艇长赵启航对“龙鲸号”发出“前进三”指令时,不免让人联想到《三体》系列中章北海发出的“前进四”指令和《流浪地球》中刘培强以“前进三”的速度驾驶空间站引燃木星的段落。而蛟龙小队在己方舰艇损坏后,乘坐敌方舰艇逃出生天的情节,也能够让人联想到《星球大战》《星际迷航》系列电影中的相似桥段。

事实上,深海与太空有着相近的极端环境,“太空歌剧”中关于星际战斗的想象很大程度上是参照着现实中的海军战斗进行描绘和改写的。当这种太空科幻想象“反哺”深海潜艇战斗,超现实的宏大坐落在丰富的现实细节中,虚构和真实的交融也会产生特殊的震撼感。

知觉的后勤学与曹弘浪的“金耳朵”

潜艇之间的战斗非常接近现代战争的本质,这是一种关于可感知和不可感知的较量,交战的双方如同黑暗森林中的猎人,竭力隐藏自己,努力发现敌人。一旦被发觉很可能就意味着落败。保罗·维利里奥在《战争与电影:知觉的后勤学》中描绘了现代战争中感知方式的变化,“因应于一种要照亮一切的意愿,影像与声音的战争取代了实物的战争,它能够在任何地点、任何时刻把一切都提供出来以供观看,以供了解”。在这种军事感知的后勤学中,凭借声呐、雷达等探测技术获得影像补给的重要性开始等同乃至超过获得弹药一类军需品的补给。

《蛟龙行动》开场时,敌对势力希凯克洲尔门利用潜航器窃取中国舰艇的声纹数据,就是为了能够更精确地识别和追踪,让中国的潜艇更加“可听/可见”。而双方潜艇在战斗过程中采取的潜入跃变层声影区、利用地形遮蔽等战术,则是为了从可见的状态变为不可见的状态。最后“龙鲸号”通过鱼雷摧毁了敌方的猎杀级潜艇,也是要等到声呐接收到敌方潜艇解体的声音,才能够确认和“看见”这场胜利。也就是说,《蛟龙行动》中的潜艇大战是一场围绕“可见性”的战争。声呐作为潜艇的耳朵和眼睛,正位于这种可见性的中心。影片为此设计了两个需要通过声纹分析让鱼雷在真假目标中极限二选一的关键时刻。被誉为“金耳朵”的声呐兵曹弘浪在第一次辨别中未能及时进行选择,导致鱼雷命中失败;在第二次的选择中他顶住压力,在最后时刻准确辨别出敌方潜艇。通过这两个场景可以见得,尽管人工智能对声呐兵的工作可能造成冲击,但影片仍然坚持军事的知觉补给并不能只依赖机器和技术的自动判断,还是需要人的经验、情感和信念参与其中。这无疑连接着一种古典的、强调人的决定性作用的战争观。

传统战争依赖战场上身体性的看见与听见,而现代战争凭借瞄准和捕捉目标技术的不断升级,将战场扩展到了原先不可见的区域,可视化的远程技术让每个人都在“运筹帷幄之中,决胜千里之外”。这种重塑了的空间和时间感知,也使得战争变得更加机械化和去人性化。当我们通过声呐、雷达去捕捉目标,采用导弹、鱼雷的视点进入战场,而非身体性地遭遇敌人,战争的残酷性和沉重感也会随之削弱。著名科幻小说《安德的游戏》就通过一个极端情境描述了当战争被虚拟化和游戏化后,这种知觉的控制对现实产生的扭曲,以及造成的灾难性后果。

在这个意义上,曹弘浪的判断及由此需要承担的责任、蛟龙小队进入敌方潜艇和基地展开的救援与战斗,就都成了一种重要的补充。影片并没有只展示远距离的潜艇大战,在情节和视觉上占据相当比例的还是蛟龙小队近距离的枪战和高强度的血肉相搏。当观众目睹最强战士在和机械狗的搏斗中遍体鳞伤,也会产生对技术运用的限度和相关战争伦理的反思。也就是说,《蛟龙行动》在这里实现了一种悖论性的操作,其中的动作场面一方面将暴力转化为了一种可消费的视觉娱乐,另一方面将真实的战争中被知觉的后勤补给遮蔽的残酷和血腥重新展示在了大众面前,将本身不再可见的东西重新变为可见。

中国式英雄的“拆弹行动”

《蛟龙行动》里中国海军面对的最大危机是名为“恒星计划”的阴谋。敌对势力希凯克洲尔门在海洋中设置了两个核弹基地并部署了一系列小型核弹,希望在适当时机通过引爆太阳基地、月亮基地的大型核弹和另外八枚小型核弹,造成连锁反应,引发海底火山爆发,产生大规模的地震、海啸,摧毁亚太地区的沿海城镇,帮助己方在地缘政治斗争中取得胜利。在影片的设定中,由于这个计划过于反人类,希凯克洲尔门本身已经停止了计划的实施,然而该势力中的激进分子华特将军却不愿终止,不惜勾结恐怖分子杀害同僚也要实现计划。

“恒星计划”的设定无疑联系着冷战时代形成的核危机叙事,以及近年来全球频繁发生的大型地质灾害和极端气候现象。数十年来,欧美大众文化创造了大量与核威慑、核恐惧相关的小说、影视和游戏,其中最突出的便是好莱坞孤胆英雄拯救世界的情节模式。虽然《蛟龙行动》应对的也是毁灭性危机,但导演林超贤并不意在复刻单枪匹马的独行侠传奇,不同于好莱坞式的个人英雄,“行动”系列试图创造的是相互协作、共同成长,戏份相对平均的中国式英雄,一个以群体的智慧和勇气来确保能获得成功的集体。

伴随近年来全球频繁爆发的各类危机,政治极化趋势加剧,世界范围内的创作普遍流露出一种对未来的悲观情绪。不少国家和地区的文艺作品在进行近未来科幻想象时,往往会将末日的到来作为前提接受下来,进行一种“后末日”的书写,在废墟中讨论新的可能性。相比之下,故事情境如近未来科幻一般的《蛟龙行动》则怀有颇为古典的信念,一定要在末日到来前完成拯救。影片中潜艇部队和蛟龙小队事实上执行的是一项“拆弹行动”,拆除/停止即将毁灭人类和世界的炸弹。而所有以“拆弹”为主导事件的故事,其中的炸弹都具有实际和隐喻的双重意味,需要拆除的不仅是物理意义上的炸弹,更关涉炸弹背后的政治、经济、文化等现实问题。在《蛟龙行动》的设定中,无疑指向愈发激烈的大国竞争和地缘冲突。

更进一步说,《蛟龙行动》完成的是一种对现代性信念的重申,军事和技术(及其背后的政治)所造成的问题也能够通过军事和技术(及其背后的政治)来解决。当然,其中也蕴含着齐泽克式的以症状为解法的解读空间,“矛伤还得矛来治”。

不妨回顾影片中最温馨的段落之一,曹弘浪和同事在监听中听到了来自鲸鱼的声音,两头大蓝鲸带着两头小蓝鲸在自由地游弋。原本用于监听敌方潜艇和鱼雷的战争技术,在这一刻成为聆听解码自然和生命的助手。这不免让人想到叶嘉莹在读过《鲸背月色》后发出的感慨,“遗音沧海如能会,便是千秋共此时”。而这也是林超贤塑造的中国式英雄完成一次次“拆弹行动”后,希望抵达的关于聆听、理解与和平的愿景。